4000m近いアカテナンゴ火山の裾野に広がるエリアにテフヤ農園はあります。水はけのよい火山灰でミネラル分に富んだ土壌は珈琲の栽培に適していますが、インフラ整備が遅れていたため、これまで認知度が低かったようです。

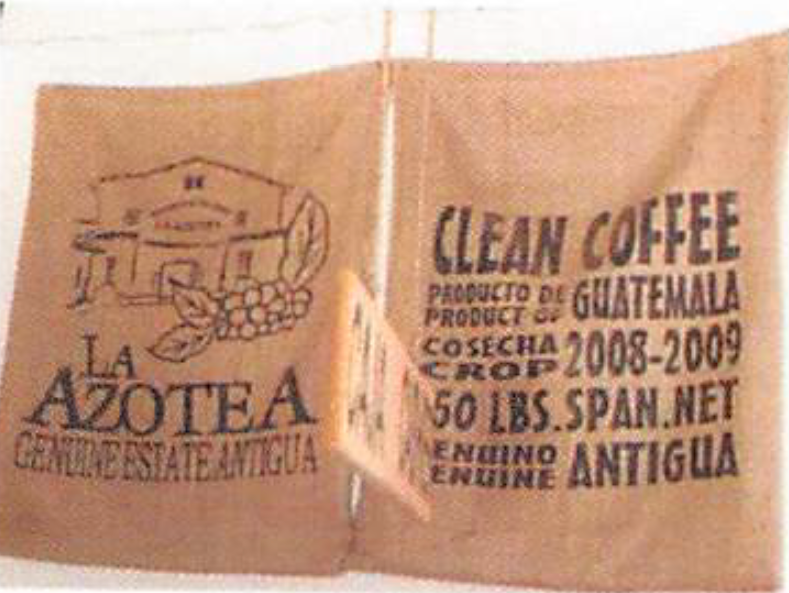

世界遺産として有名なアンティグア地区の珈琲豆にも負けない品質の高さが、近年のインフラ整備(道路や水不足の改善)のお蔭で欧米のロースターでは、スペシャルリィコーヒーとして高く評価されています。

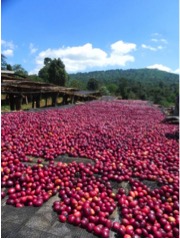

農園では水洗処理は昔ながらのプロセスを今も貫き、天日乾燥のあとパーチメントで保管します。そして、生豆の鮮度を保つために、船積みの数日前に精選・選別をおこなっています。

バランスのとれた味わいです、後味にチョコレートのような甘味を感じていただけるのでは?お楽しみください!

1

1